自人类文明初绽曙光之时,人类便踏上了探索记录宇宙的征途。在两千多年前的两汉盛世,鹿以其灵动的形象跃然于一块块画像石之上,它们有的静谧卧息、有的傲然挺立、有的轻盈跳跃,有的甚至挣脱了自然法则的束缚穿梭于天地之间。这些生动的鹿形象不仅丰富了汉代的艺术宝库,也反映了古人的思想内涵。

本文将尝试探讨汉代画像石中鹿形象的数量、地域分布、种属、性别及其象征意义,揭示古人赋予鹿的文化寓意,以及这些形象如何与汉代的社会文化和精神信仰相交织,从而一窥汉代人民的精神世界。

研究意义

鹿在中国古代社会中扮演着多重角色,其形象在汉代画像石艺术中的频繁出现,为我们提供了丰富的研究素材。鉴定鹿的种属,有助于我们了解汉代鹿类动物的多样性及其地域分布,为现代生物多样性保护提供历史背景。通过汉代鹿类动物的种属及其分布的信息,有助于重建古代生态环境,探讨汉代的气候条件和生态环境以及环境变迁对生物多样性的影响。在资源利用方面,了解汉代人对不同鹿种的利用方式,可以揭示古人的资源管理策略,为现代可持续农业和资源管理提供启示。文化与艺术史方面,鹿的种属和其在汉代画像石中呈现的文化信息,将丰富我们对中国古代艺术史的认识。医药史研究方面,中国自古对鹿的药用价值有一定的认识,鉴定鹿的种属可为现代中医药研究提供历史参考。在神话与宗教的精神层面,探究某种鹿在汉代与神话传说或宗教信仰的关联,可以进一步反映这些信仰和传说背后的现实意义。以上,不仅具有学术价值,也为今人的文化生活和精神传承提供了深刻的启示。

鉴定方法

画像石中的鹿形象不仅是古人对鹿的艺术表达,也是现实与想象的交融。理论上,通过对这些艺术形象与现实鹿类动物的生物特征进行细致的比对分析,我们可以鉴定出这些艺术形象在现实中的原型。因此,笔者通过翻阅《中国画像石全集》(全集按地区分7册),针对性收集了中国各地区汉代画像石中的鹿形象,并对比其与现实鹿类动物的生物特征,尝试对这些艺术形象的种属和性别进行科学的鉴定。

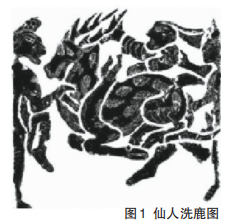

以雄性梅花鹿为例,其显著特征包括一条向后生长并略微前倾的柱状角干,以及三个分枝的角,此外其毛皮上还点缀着白色的斑点,这些特征在艺术作品中得到了生动的再现,如画像石仙人洗鹿图(图1),有三个角支的鹿角,身体部分刻画有菱形斑纹,用以表示斑点,这些特征均与现实中的雄性梅花鹿高度一致。据此可以推断该画像石中的鹿形象很可能取材于雄性梅花鹿。

汉代画像石的题材与鹿形象的现实来源

在对《中国画像石全集》中包含鹿类形象的79件汉代画像石进行细致的观察与比对后,笔者根据画像石所属地区、内容题材以及鹿的种属和性别进行了统计。这些画像石的题材可大致分为现实与超现实两大类。现实题材主要描绘了狩猎场景及大自然中的鹿类形象,超现实题材则展现了如鹿拉车、仙人骑鹿、升仙等神话内容。统计结果显示:山东地区共计22件,其中现实题材雄性梅花鹿3件、雌性梅花鹿2件、雄雌不明梅花鹿3件、雄性狍2件、不明种属鹿类动物雄性1件、雌性1件、性别不明1件,总计13件;超现实题材雄性梅花鹿5件,雌性梅花鹿1件,雄雌不明梅花鹿2件,不明种属雌性鹿类1件,总计9件。

安徽、江苏、浙江地区共计3件,其中现实题材不明种属雌性1件,不明种属和性别鹿类动物1件,总计2件;超现实题材不明种属、性别1件。

山西、陕西地区共计44件,其中现实题材雄雌不明梅花鹿11件,雄雌不明狍1件,不明种属的雄性1件,雌性6件,雄雌不明2件,总计21件;超现实题材雄性梅花鹿19件,雌性梅花鹿1件,不明种属雄性鹿类动物3件,总计23件。

河南地区共8件,其中现实题材雄性梅花鹿1件,雌雄不明梅花鹿1件,不明种属雌性1件,不明种属、性别鹿类动物1件;超现实题材雄性梅花鹿4件。

四川地区共2件,超现实题材雄性梅花鹿2件。

在进行统计分析的过程中,笔者发现了一个有趣的现象:剥离地区差异,现实题材的鹿类形象在种属和性别上呈现出丰富的多样性,相比之下,超现实题材则显示出一种倾向性,即主要以雄性梅花鹿作为艺术表现的对象。这一现象说明在现实题材的艺术创作中,古人对鹿的种属和性别并没有表现出明显的偏好,更注重捕捉鹿的形态和行为,而在超现实题材的创作中,雄性梅花鹿的形象则被赋予了特殊的意义和象征,显示出一种明显的文化偏好。

雄性梅花鹿的象征意义

由上文可推断,汉代人赋予雄性梅花鹿以独特的象征意义。通过观察与归纳,笔者认为在汉代人的精神世界中,雄性梅花鹿可能承载了以下三种寓意。

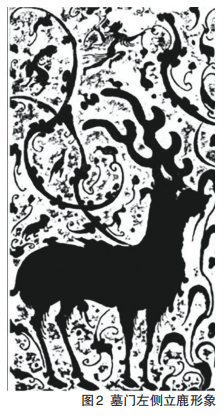

灵魂的守护者 在汉代的画像石墓中,墓室门侧常雕有雄性梅花鹿的形象(图2)。这些形象不仅是装饰性图案,更象征着鹿在墓主人心中是忠实的守护者。笔者推测,在汉代文化中,雄性梅花鹿可能被赋予了守护灵魂的神圣职责,他们的存在象征着安宁与祥和,为逝者的灵魂提供永恒的庇护。

飞仙升天的灵兽 道教经典《道藏》记载:“三硚经者上则龙硚,中则虎硚,下则鹿硚。夫鹿硚者,常也……能助奉道之士日行千里。遇鹿者能采灵芝,自知其方位远近。”道教视龙、虎、鹿为“三硚”,其中鹿硚被描述为一种能够辅助修行者日行千里的神兽,并具有指引他们采撷灵芝的神性。

汉代画像石中雄性梅花鹿的形象常描绘仙人骑鹿的场景(图3)。这一题材中的雄性梅花鹿往往体态灵动轻盈,有的仿佛在静候仙人的指令,蓄势待发(图3-左);有的则四蹄腾空,仿佛驰骋于天际(图3-右)。这反映了汉代人认为雄性梅花鹿是往返于天地间的灵兽,不仅是仙人的坐骑,更是逝者灵魂升天的载体,象征着墓主人可以超脱尘世达到仙界。

幸福与财富的象征 汉画像石中还有一种伏卧在地的雄性梅花鹿形象(图4)。据东汉许慎在《说文解字》中的记载:“伏:房六切”;“鹿:卢谷切”;“福:方六切”;“禄:卢谷切”。可见,“伏鹿”与“福禄”在汉代发音是相似的。这种谐音可能被古人用以表达对生活幸福、财富丰厚的渴望。

此外,这种鹿形象的斑纹多被艺术化为中空的圆形,形似古代铜钱,布满鹿身。笔者认为这也是古人有意为之,寓意着财富的充盈和聚集。如此,铜钱斑纹的伏鹿形象便蕴含了吉祥美好的寓意。

通过对汉代画像石中的鹿类形象的分析,我们可以得出初步结论,在汉代画像石的艺术创作中,雄性梅花鹿被赋予了守护、神性和吉祥的寓意。这种现象背后的原因有待我们进一步探讨和思考。

汉画像石作为古人文化生活和宗教信仰的直观反映,向我们展示了古人的精神世界。通过挖掘汉代画像石中的动物形象的信息,我们得以更全面多维地了解古人如何看待和利用动物,进一步丰富我们对古人思想世界和社会文化的认识。

(本文图片均来源于《中国画像石全集》)