初入武都万象洞,是温润包裹着的暖意。隆冬时节,洞外寒风萧瑟,步入洞中不足十步,温和湿润的气息扑面而来,这是3亿年前形成的古老溶洞,气温始终保持在24摄氏度左右,自古便被当做是冬暖夏凉的修仙之所。

知道这里的溶洞风光秀美,也知道这里的气候冬暖夏凉,但不知道的是——这里居然是全国墨书题记跨越时代最长、洞内题刻内容最为丰富的喀斯特地貌溶洞。

“万象洞”这个名字早在宋代题刻中就有不止一次的记载,如“游万象洞,壮奇怀异”“绍熙改元三月十日,游万象洞,偶成五十六言”“万象洞奇异环在,甲于此州”等等。这些留下了墨宝的“博主”有的来自600公里外的庆州(今甘肃省庆阳市),有的来自1400公里以外的济南(今山东省济南市),可见至迟在900多年以前,武都万象洞就已经声名远播了。

曲径通幽处的崖壁之上,尽是历代“博主”们留下的千年“弹幕”,不仅有对溶洞景观的吟咏赞叹,更充满了彰显时代特征的有趣篇章。

据西北师范大学教授赵逵夫研究,万象洞内最早的一处墨书题记“大周建德三年五月廿六日,大使武定公贺娄慈行境至此。”记录了南北朝时期北周建德三年(574年)贺娄慈出巡,从这一方题记来看,早在1400多年前,就有热心博主在溶洞崖壁上发布王宫贵族们的行踪“弹幕”了。

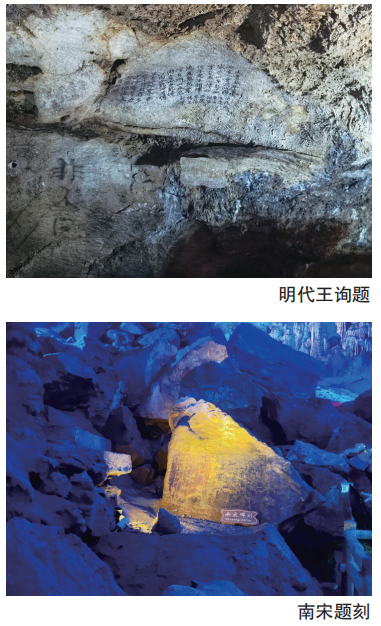

自此之后,唐宋元明清文人墨客、达官显贵乃至士兵百姓,或题写墨书于崖壁之上,或立金石碑刻于溶洞之中,先后留下各类题刻多达百余处、近千首,总面积约100平方米。

其中保存较为完好的墨书题记是唐代兴元元年(784年)仝砚、刘暄等人题写的七言绝句:“携友同来到洞天,奇奇幻幻无际间。十二元魁造仙府,仙人此去几何年?”此时正值中唐,也是唐诗发展的全盛时期,和好友一同游历祖国大好河山,题诗于壁,流传千载,是当时文人墨客们的风雅之举。

可以想见,仝砚、刘暄等一众好友,相约游历当时就已经颇负盛名的武都万象洞,在四季恒温、冬暖夏凉的溶洞里,在没有灯光效果的中古时期,几位吴带当风、风华正茂的唐代诗友,秉烛而行、乘兴而来、尽兴未归之时,众创了一首记游的七言绝句,用当地享有盛名的栗玉砚,盛着石钟乳上蜿蜒而来的水滴,在此研磨挥毫,题诗于崖壁之上,然后踏歌吟咏着走出洞口,是多么的古朴雅致而又爽朗豪迈呀。

时至宋代,盛唐气象孕育出的那种兴之所至、挥毫泼墨的豪放肆意的诗情逐渐为字体娟秀的金石碑刻所替代。武都万象洞中,现存宋代绍兴年间巡游题刻6方,不仅记载了年号、月份、天气状况,还清晰记载了同游人员的姓名、职务等信息,为研究宋代陇南地区历史地理以及官吏构成等提供了宝贵的史料。

明崇祯十一年(1638年),阶州发生严重饥荒,知州王询奏请朝廷,将拨付的两千两赈灾款悉数分散给了当地灾民。万象洞崖壁上王询题写的“非人间”,被视为那段灾难的注解。但更多研究金石题刻的专家学者则认为,“非人间”引自李白诗句“别有天地非人间”,是对万象洞鬼斧神工、自然天成美景的赞叹。

那么为什么万象洞在国内文化旅游界的名气好像和它这承袭千年的久负盛名不相匹配呢?关于这一点,我们可以用北宋福津县知县高宝臣的“弹幕”题诗来道明原委。此诗有云:“庆历五年孟冬初四日,因游洞过卧龙平,留题四十字,以示来者……”读到此处,想必不少读者内心已经开始背诵范仲淹的《岳阳楼记》:“庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡……”

高知县游历万象洞的时间,正是范仲淹笔下政通人和、百废俱兴的庆历五年。当时虽然是孟冬时节,但因为万象洞冬暖夏凉的特点,高知县在刚刚步入寒冬的季节里,已然在洞中体会到了蛰伏在地下的隐秘春意。只可惜高宝臣无论是在政坛还是文坛都没有达到能够与范仲淹比肩的高度,使得创作时间与《岳阳楼记》高度相近的《高宝臣游万象洞》一诗几乎没有得到除此崖壁以外的任何传播。

如果说宋代的错失良机只是一次偶然,那么明代万象洞再次隐匿光华就更为蹊跷了。一位名叫胡濙的“弹幕博主”,在《明史·胡濙传》中有记载:“(永乐)五年,遣濙颁御制诸书并访仙人张邋遢,遍行天下州郡乡邑,隐察建文帝安在。”可见胡濙表面上的工作内容是寻找仙人张三丰,而隐藏的任务则是探寻建文帝朱允炆的下落。他所题写的《奉访张三丰题万象洞》充满了“打工人”的无奈:“云梯直上接飞烟,万象森罗一洞天。到此了然无一事,不知何处际神仙。”

更为离奇的是,当地流传着张三丰曾对胡濙进行了官方“弹幕”回复。据陇南市委党史研究室董云飞研究,万象洞内共有两处张三丰的墨书题记,其中《万象洞留谢胡濙追访》诗文共42字。遗憾的是,无论是张三丰还是朱允炆,这些自带流量的历史谜团都没能给万象洞一次冲上“热搜”的机会。

在这古老溶洞里,留存在崖壁上的墨书题记带着“弹幕”主人的风采穿越了千百年。洞中神游十里如春,不知洞外已逾千载,希望万象洞中这些“热闹”的“弹幕”题记能够受到更多的关注与研究,吸引更多的专家学者及金石爱好者们,在文旅发展正当其时的今天,将武都万象洞的千年“弹幕”送上“热搜”。