中医,全称为中国传统医学,是指起源于中国并经过数千年发展而形成的独特医学体系,是中华民族在经年累月的生产、生活和医疗实践中,认知生命、治病防病、养生保健等经验的积累与总结。它不仅是一门医学技术的传承,也是中华文化的重要组成部分,其所承载的中医药文化更是蕴含了中华民族深邃的哲学思想。

生活无处不中医,中医处处在生活。纵览中医发展史,无论是天人合一的整体观念,还是五行相贯的藏象学说,无论是阴阳互根的治疗原则,还是“治未病”的预防理念,抑或是望闻问切的诊断方法,以及针灸、推拿等具体实践技巧,都源于古人对自然界规律及生活现象的深刻洞察,无不与我们的日常生活密切相关。在乙巳蛇年到来之时,福建博物院携手福建中医药大学中医药传统文化研究中心、光泽县博物馆、上杭县博物馆、古田县博物馆、闽东革命纪念馆、福州旅游职业中专学校,于1月21日共同推出原创展览“身在中医——中医药的奥秘与智慧”,全方位呈现中医药的深厚文化底蕴与独特魅力,为大众展现中国式健康生活的精髓。

展览汇集了200余件中医药文化相关文物,按照中医五行木、火、土、金、水所对应的春(青)、夏(赤)、长夏(黄)、秋(白)、冬(黑),用五大部分、五大色系展示中医理论、历史、养生、药治和诊疗五大领域的知识。在这里,观众不仅可以亲眼看到珍贵的中医药文物,如古代医书、制药工具、诊疗器具等,还可以通过百余味中药以及矿物标本、动植物标本,了解中医药材的来源和药性。同时,展览还巧妙地融入了古诗词和闽台谚语,以独特的文化视角诠释了中医药的博大精深。此外,展览设置有互动体验装置,观众可以通过触摸互动屏,深入了解中医药相关知识。中医药文化内涵与日常生活在展览中相互碰撞,展现出新时代的中医药亮点,为观众提供了具有创新意义的视觉体验。

春生:富含哲思的中医理论

中医理论是中华民族传统文化中一颗璀璨的明珠。它是以中国古代的阴阳、五行学说为指导,以脏腑经络学说为核心,以天人合一、整体观念和辨证论治为特色的理论体系。这套理论全面地阐述了人体的生理功能和病理变化,并用于指导临床诊断、治疗疾病。

清 金漆木雕八卦纹构件 福建博物院藏(图1)

该构件为平面浮雕,近似方形,中阳刻八卦图,四角减地浮雕蝙蝠四只。《周易》用阴爻(--)和阳爻(—)两个基本符号来体现阴阳,由此衍生出八个卦象,用于解释宇宙万物的现象和变化规律。阴阳学说也成为中医的重要指导思想,用于解释人体的生理和病理变化。中医认为,人体生命活动的产生和生理功能的维持,都是阴阳双方保持对立统一、协调平衡的结果,若一方偏盛或偏衰,阴阳失衡,人体内的精气就可能受损,产生疾病。因此,调和内部阴阳,使失衡的状态重新达到平衡,是传统中医治疗的基本原则。

清 景德镇窑青花八卦海水云鹤纹碗 福建博物院藏(图2)

该碗敞口,弧腹,圈足。碗外用青花绘凤鸟、八卦、云彩等图案,碗内底绘团花纹,四周海水纹。底款“大清光绪年制”。通体白釉为地,釉面光润。

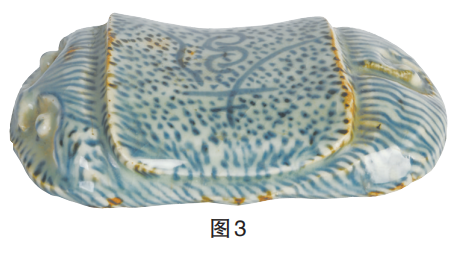

清 青花脉枕 福建中医药大学中医药传统文化研究中心藏(图3)

脉枕是中医诊脉时使用的工具。病人就诊时,将手腕放在脉枕上,可使手腕保持平和、自然伸展状态,便于医生准确探查脉象。

夏长:源远流长的中医历史

中医药历史悠久,理论体系完整,疗法独特,蕴藏丰富的实践经验。纵览中医的发展进程,其医学基础早在两千年前已形成。历代医家以人为本,继承前人知识,阐发其理论,使原有基础得到充实和发挥,再结合各自的文化修养和医学经验,不断补充、创新,使得中医学既古老又充满生机,为中华民族的繁衍昌盛、世界医学的发展和全人类的健康事业作出了卓越贡献。

新石器时代 陶壶 福建博物院藏(图4)

中医学的经验积累是一个由低到高、由个别到一般的过程。在新石器时代,早期人类开始利用水、火、土制作简单的陶器,它们不仅可以储存水、酒等,从而在一定程度上保障了饮水卫生,也可被用于炖煮食物、制作汤羹,使得人类生活的健康系数大大提高。

清 任伯年设色杏林飞燕图 福建博物院藏(图5)

相传东汉名医董奉(220—280年,东汉侯官县即今福建长乐人)医术高超,为病人治疗时不取报酬,而是要求治愈的人在他的房屋前后栽种杏树,时间一长就成了一片杏林。杏子成熟时,董奉用杏子换取粮食以救济贫苦百姓。因此,“杏林”成为医家的专用名词,后世常用“杏林春暖”“誉满杏林”来赞誉医家的医术和医德之高,而“杏林春暖燕双飞”的意象也成了历代书画家重要的创作灵感和题材来源。

长夏养:未病先防的中医养生

中医养生讲究“治未病”,即在疾病尚未发生之前,通过调养身体、调整生活方式来防患于未然,避免病邪侵袭。治未病包含三个层面,即未病先防:顺自然、早绸缪、防疾病;既病防变:早就医、早治疗、防转变;瘥后防复:病愈后、防再发、防恶变。其核心理念在于“预防为主”,因此中医尤其强调生活方式和健康的密切关系,认为通过良好的生活方式,可以扶助人体正气,增强抗病能力,从而有效发挥保健和预防疾病的作用。

宋 建窑黑釉兔毫盏 福建博物院藏(图6)

该盏敞口,微束颈,斜腹,圈足。胎质坚硬,呈灰黑色。碗内外施黑釉,呈兔毫纹,足部露胎。

福建,作为中国饮茶养生文化的重要发源地之一,拥有得天独厚的地理环境,孕育了丰富多样的茶叶资源和悠久的饮茶传统。“茶养人心,茶清心神”,茶叶不仅具有清热解毒、调理身体、提神醒脑等功效,还可以通过沏茶、赏茶、饮茶等方式,达到美心修德、怡情养生的目的。福建的建窑、德化窑等窑口所产的茶器,不仅是茶文化的物质载体,更是古人养生智慧的体现。建窑的黑釉茶盏,以独特的兔毫纹饰闻名于世,深受文人雅士的青睐。在宋代,点茶文化盛行,建窑的黑釉茶盏因其深邃的色泽,能更好地衬托浅色茶汤,因此成为斗茶活动中的必备茶具。而德化窑的白瓷茶具,以其如玉般温润的瓷质和精美的造型,为品茶时光增添了一份雅致与宁静。

明 德化窑白釉梅花杯 福建博物院藏(图7)

该杯敞口,口沿外撇,斜壁下收,圜底。底下承饰镂空枝状足。枝足上分别生有梅花和玉兰花,贴附在腹壁两侧。通体施白釉,釉水莹润纯洁。足底露胎,胎质细白坚致,闪糯米状光泽。

明末清初 德化窑白釉贴花石榴形茶壶 福建博物院藏(图8)

该壶盖面浮雕叶子,枝钮,盖里凸方框套合壶口。壶方口内敛,球腹,贴附短流和枝头鋬,枝叶延至盖面及腹壁两侧。外观犹如连枝水果。圈足,呈六角形,内凹。通体施白釉。

宋 白釉印花纹瓷枕 福建博物院藏(图9)

该枕为四方形,面呈凹形,面与四壁直,绘缠枝花卉纹。施灰白釉,有砂眼,平底露胎。中医理论强调顺应自然节律,“子时大睡,午时小憩”,有利于养阴补阳,维持身体平衡。瓷枕作为寝具的一部分,在夏天还具有清凉降温、去暑怡神的效用。

宋 寿山石雕舞俑 福建博物院藏(图10)

舞俑头戴帻巾,身穿圆领窄袖长袍,左手上举,右手横向胸前。正立。中医养生提倡动静结合,适当的运动可以舒展筋骨,通气活血。

秋收:以草为本的中医药治

中药,指的是利用天然植物、动物以及矿物等自然资源制成的药物,是中国传统医学的重要组成部分。由于中药以植物药为主,因此有“诸药以草为本”的说法。通过辨证施治,为不同的病症提供相应的中药配方,是中医治疗疾病的主要方法之一。同时,中药在预防和保健方面也扮演着重要角色,广泛应用于中医的综合治疗体系中。

清 景德镇窑粉彩“岁寒三友”药瓶 福建博物院藏(图11)

该瓶小口,短颈,平肩,直筒腹,卧足内凹,外壁用粉彩绘松树、梅花、竹子以及京巴犬等图案,底款“光绪辛卯素云道人制三友图”。施白釉,足跟露胎。

中药往往被制成汤、丸、散、膏、丹等各种剂型,不同的剂型也催生了各式各样的药瓶。这些药瓶不仅种类繁多,形态各异,而且装饰图案丰富多样,包括人物、动植物、风景等,甚至有的还描绘了药铺名称和药品信息等,既具有实用功能,也兼具观赏价值和史料价值。瓷器因其防潮、防腐的特性,在古代被广泛用于制作药瓶。此药瓶很可能作为鼻烟壶使用。

明 铜药碾 福建博物院藏(图12)

该药碾为尖底,船形,四足。中药炮制,古称“炮炙”“修治”或“修事”,是中医药学中一项独特且至关重要的技术,涉及对药材进行一系列加工处理,如蒸、煮、炒、炙、烘、煅等。药碾是一种传统的中药材加工工具,主要由碾槽和碾轮两部分组成。使用时将中药材放置于碾槽中,使用碾轮来回滚动,将中药材粉碎成粉末状,一般可用于制作散剂或丸剂。

冬藏:多管齐下的中医诊疗

在中医的诊疗过程中,经常采用多种治疗手段,以实现最佳的治疗效果。常见的中医非药物治疗法有针灸、推拿、拔罐、正骨等。这些方法各有其独特的优势和适用范围,能够在不同程度上缓解症状,促进身体自我调节,从而达到治疗和保健的双重效果。在现代医学的辅助下,中医的这些传统疗法越来越多地应用于临床试验,获得更广泛的认可,并成为现代综合治疗体系中不可或缺的一部分。

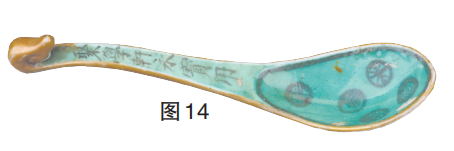

北宋 大观通宝铜花钱 福建博物院藏(图13)

正面钱文为瘦金体“大观通宝”,背面有蛇、龟、七星图案。刮痧是常见的中医非药物治疗法之一,宋元之际,民间流传用汤匙、铜钱蘸水或油刮背部以治疗腹痛。此后,刮痧的工具和方法不断改进,以其简便安全的特性在民间广为流传,成为治疗疾病的有效方法之一。

清光绪 景德镇窑绿釉黑花茶匙 福建博物院藏(图14)

该茶匙长柄尖圆形,鹅首柄,浅腹平底,匙内绿釉皮球花,口沿一周小花,匙柄唇口、柄首描金。

在现代科技飞速发展的今天,中医药文化已经传播到世界近200个国家和地区,成为世界医学不可或缺的重要组成部分。希望通过本次展览大力推广中医药文化,让日常生活中的中医药文化进一步被人们认识、传承,为健康中国建设发挥出博物馆的力量。

(第一、二作者单位系福建博物院 第三作者单位系福建中医药大学)