太行山麓,一条蜿蜒1500公里的精神长河奔涌不息。这就是河南林州红旗渠,讲述着不认命、不服输、敢于战天斗地的英雄故事。

新春时节,记者在清晨坐上安阳到林州的大巴,踏上探访红旗渠之路,穿越到那个激情燃烧的年代,聆听一曲民族奋斗的壮歌。

红旗渠纪念馆铺开史诗长卷,全方位、多角度展示了林州人民在社会主义建设时期苦战10年改造山河的壮举,突出表现红旗渠精神的形成、发展和弘扬光大的历史传承。

纪念馆展厅内,一幅幅历史照片,一件件修渠文物,一张张档案文献,通过空间环境、灯光、多媒体等手段,立体展现了林州人民十年奋战、改造河山的震撼场景。

当年的画面在此刻重现:任羊成腰系绳索,凌空飞荡,用铁钩撬除一块块险石,掉落石头砸掉三颗门牙,仍除险不止;“铁姑娘”们一人双手扶两根钢钎,供四个人抡锤打钎,手和手臂被震肿;吴祖太翻山越岭,不畏艰辛,成功解决隧洞施工难题,在察看险情时生命永远定格在27岁……

凌空飞架,十年春秋,天河人造。60多年前,林县(今林州市)县委书记杨贵带领人民削平1250座山头,凿通211个隧洞,架设152座渡槽,挖砌土石方2225万立方米,在万仞壁立的太行山上建成人工天河红旗渠,结束了林县“十年九旱、水贵如油”的苦难历史。

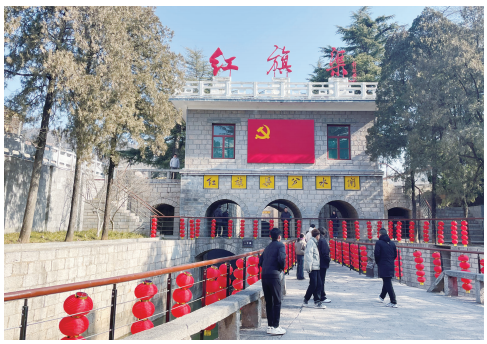

时值新春,分水闸前张灯结彩,洋溢着浓浓的节日氛围。据介绍,分水闸是红旗渠总干渠分水枢纽工程,渠水由此一分为三,然后再分成支渠、斗渠、农渠,流向田间地头,延伸至林州腹地。

青年洞崖壁上,“山碑”二字力透坚硬岩层。行走在渠墙上,一边是摩崖千仞,另一边是深渊万丈。当天,青年洞迎来一支数百人的研学队伍。身着迷彩服的大学生小李眼眶湿润:“过去只在课本上读到‘人工天河’,但亲眼看到渠水穿山而过,才明白什么是‘人定胜天’的集体力量。它教会我们,面对困难时,团结和创新更有意义。”

工作人员介绍,春节期间,红旗渠上演《铁姑娘打钎》《凌空除险》《三个好铁匠》等多项实景表演,还原红旗渠修建历史……一场场视觉盛宴和沉浸式体验,带领近8万名游客重回20世纪60年代感悟奋斗精神。

夜幕降临,庙荒村农家乐的炊烟袅袅升起,止方村的民宿灯火通明。记者了解到,依托红色文旅,庙荒、止方等20余个沿线乡村振兴示范村红红火火,成为不少游客的打卡地。

近年来,红旗渠持续加强革命文物保护建设,统筹推进红旗渠文物本体保护、环境整治、展示利用、协同研究和红旗渠精神的传承弘扬,形成以红旗渠文物保护和高效利用为主的文物红色旅游示范带,让红旗渠精神闪耀出彩。

离渠时回望,太行群峰间,“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神,在新时代绽放更加璀璨的光芒,带领我们克服艰难险阻,朝着中华民族伟大复兴的中国梦前进。