工作缘起

稽中遗址位于浙江省绍兴市越城区稽山中学,地处会稽山北麓萧绍平原,绍兴古城南部,北依幼翁山,南邻投醪河。遗址前身为宋元明清时期绍兴府学。2024年2月以来,为配合稽山中学改扩建项目工程,绍兴市文物考古研究所与越城区文物保护所联合组队入场发掘,目的是通过此次发掘确认绍兴古城南部地下各时期文化遗存的性质与分布状况,了解绍兴古城发展脉络,重点探索是否存在与越国都城相关的遗迹现象。发掘过程中,始终秉持课题意识,积极与高校、科研院所开展多学科交叉研究合作,对遗址出土陶瓷器、建筑构件、冶炼遗存、动物骨骼、植物遗存等人工和自然遗存进行了系统采集与分析;对各时期文化层土样、测年样本、浮选样本、土壤微环境样本也进行了有效提取;对考古现场所有探方与遗迹进行了高精度数据测绘,开展了三维建模和建筑基址分析复原研究。

发掘收获

截至2024年12月底,累计发掘面积3000平方米,已揭露大型高等级建筑基址、各时期水井、马坑、灰坑(窖穴)等遗迹80余处,出土陶器、瓷器、铜器、铁器、石器、建筑构件等遗物上万件。遗存年代从战国时期延续至民国时期,尤以战国时期至汉六朝时期遗存为主。

建筑基址及相关建筑遗存

建筑基址 主要包括战国时期越国和汉代两个时期,分布于整个发掘区。

越国建筑基址多数深埋在地表下4~6米的位置,因汉代建筑基址叠压,尚未完全揭露。目前已确认,在东西长54米、南北宽50米范围内均分布有战国时期越国建筑。

该时期基址整体营建在发掘区底部淤泥层之上,包括垫土台基和木构基础。垫土台基目前已发现2层,整体厚约0.8~1.1米,上层垫土为黑灰色黏土,含较多炭屑和烧土颗粒,下层为纯净青灰色淤泥。木构建筑基础埋于台基面上深挖的基槽之中,由成组筏状地栿及立柱垫板构成。其中,筏状地栿由成组圆木平行或横纵相间叠压铺设而成,部分地栿上立有圆柱;立柱垫板由方形立柱和其下作为柱基的方形或长方形垫板组成。方柱呈方格网状分布,排列规整。方形垫板规格不一。长方形垫板长约1.7~1.8、宽1.1、厚0.15米,四角有斜穿孔,规格较大,等级较高。

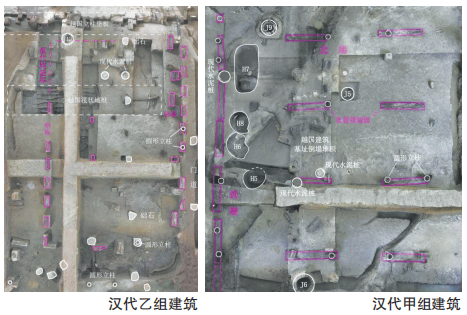

汉代建筑基址营建在越国建筑基址之上,营建方式与越国建筑基址相似,部分基址沿用了越国建筑的台基和建筑材料。目前可确认格局的单体建筑有甲、乙、丙3组。

甲组建筑位于发掘区东部,已揭露部分平面近正方形,边长约18米,面积约324平方米。木构基础由成组两端圆形立柱的长条形垫板组成,均埋于台基内的基槽之中。现该组建筑北、西两墙基已基本确认,东、南两墙基延伸分布于发掘区外,根据立柱垫板的走向及垫板平行间距约为4.2米的分布规律,初步确认该建筑坐北朝南,为一座至少面阔五间、进深四间的主体建筑。

乙组建筑位于甲组建筑西侧,两者以廊道分隔,中部相通,平面整体呈南北长东西宽的长方形,南北面宽约19.3、东西进深12米,面积231.6平方米。根据东西墙基立柱和垫板的走向以及中部柱础石分布规律,推测可能为甲组建筑的西厢房。

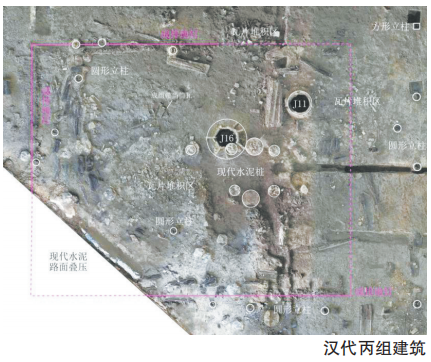

丙组建筑位于发掘区西南部,由地钉排列加固形成院落的墙基,院落平面整体近长方形,东西长15米,南北宽12米,面积180平方米。中部分布有大量倒塌的瓦片堆积,另有2口汉至六朝时期水井。

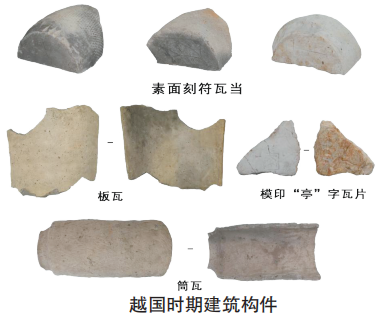

相关建筑遗存 发掘采集的遗物以瓦砾、砖块、瓦当等建筑构件为主,年代跨越战国、西汉、东汉、六朝等多个时期。越国时期板瓦和筒瓦表面多饰绳纹或方格纹,内壁手制痕迹清晰,部分内壁模印有“亭”字;瓦当以素面半圆形居多,少数当面上有刻划符号。汉六朝时期板瓦和筒瓦表面多饰绳纹或凹弦纹,内壁多有麻布纹或菱形纹;瓦当均为圆形,纹饰见有卷云纹、兽面纹、莲瓣纹等。大量各时期建筑构件表明该遗址内的各时期建筑遗存体量较大、等级较高、沿用时间较长,历史上可能经历多次毁坏、重建、修缮等活动。

越国和汉代建筑基址所使用的木材,数量极其庞大,品种十分丰富。经鉴定,目前已确认有油桐属、松属、柏木属、樟属、杨属、柳属等20余个种属,一定程度上反映了建材产地当时的生态和气候环境。另外,不同建筑结构所用的木材具有一定的差异,表明当时建筑营建技术已趋成熟。

水井

清理水井23口,包括越国水井1口、汉六朝时期水井20口、民国时期水井2口。其中,越国水井(J7)为木结构,井壁呈椭圆形,长径0.82、短径0.7、残深1.9米。系一整根圆木一分为二凿空后拼合锔钉而成,井壁内外修整光滑,底部铺以木板。经碳十四测年,木井年代为2500年±30年。井内堆积包含越国原始瓷杯残片。井底出土有较多井壁木片断块,砍削痕迹明显,推测其上部汉代建筑在营建过程中对井壁高出其施工面部分曾进行了降高和回填。汉六朝时期水井有陶井圈、砖、竹编三种砌筑形式,井壁多为圆形或多边形,部分砖砌水井两两间隔12米左右,成排分布较为规整。井内出土有大量汉六朝时期越窑青瓷、灰陶罐、五铢钱、铜器、铁器等遗物。

马坑

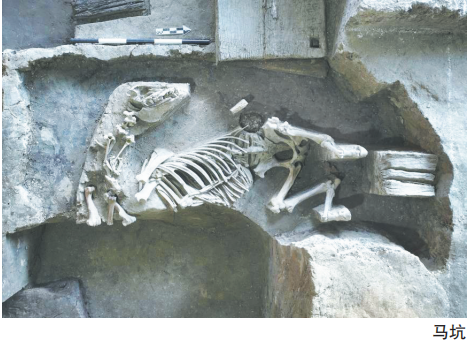

清理马坑1座,位于越国水井的东北侧。平面近长方形,南北长2.85、东西宽1.3、深0.55米。坑内埋葬一匹成年公马,马首位于坑南,颈部弯曲朝向西北,前肢略弯曲,呈侧身屈肢状,颈部和前腿遭晚期遗迹扰乱,其余保存较好,骨骼结构清晰,残长1.9米。经DNA和同位素检测,该马生前主要以粟、黍、麦类秸秆及其副产品为食,也应吃过一定量的豆类、麦及麦麸等饲料。该坑除了马的骨骸,未有其他任何遗物发现,故对于该马坑遗迹的性质尚不完全清楚,由于紧邻越国建筑基址和木井,是否与建筑奠基或祭祀活动有关有待进一步研究。

冶炼相关遗物

出土冶炼遗物包括铁料、坩埚、陶鼓风管、半成品箭镞、甲胄片、成组铁矛、磨石、铁钳、铁凿等,表明遗址内或附近曾开展过兵器制造、加工等与军事相关的生产活动。由于冶炼遗物多数出土于汉六朝时期的水井之中,推测或因功能区转移、战乱等事件发生而废弃。大量兵器半成品和制作工具的出土展现了这一时期武器制造和冶金技术的成熟,也从侧面反映了遗址的等级和地位。

地名遗物

出土较多书有“會稽”“山陰”地名的遗物,重要遗物如:汉隶墨书“弟子會稽张龍 詣門下 山陰字伯龍”的木刺、“山陰丞印”的封泥、“會稽郡壁”的铭文砖、“會即下受役衆”的刻划文字瓦片、刻划文字“山隂”和汉隶墨书“如律令永”的陶片等,推断遗址与汉六朝时期会稽郡山阴县治官署密切相关。据《越绝书》卷八《越绝外传记地传》“勾践小城,山阴城也”的记载,结合目前考古发现的越国时期较大规模、较高等级分布的建筑基址,推测该遗址与越国都城内的大型高等级建筑有关,佐证了文献中记载越王勾践公元前490年建都的历史。

价值与意义

发掘表明,稽中遗址地层堆积深厚,出土遗物丰富,建筑基址密集,沿用时间较长,建筑等级颇高,是古代绍兴五代时期之前长期作为我国东南地区政治、经济、文化区域中心的重要实证。该重要发现弥补了绍兴古城内无越国时期遗存的一大遗憾,为探寻越国都城格局提供了重要线索;出土的“山陰丞印”“會稽郡壁”等遗物与秦汉、六朝时期会稽郡山阴县密切相关,是我国郡县考古的重要发现,对研究会稽郡的郡域变迁具有重要意义;遗址内无论是战国时期越国建筑还是汉代建筑,均采用了地下木构基础与地上台基相结合的建筑形式,体现了湿地环境下南方传统干栏式建筑与中原台基式建筑文明的有机结合,是中国古代建筑考古的重要发现。

(执笔:李龙彬 娄议峰 雷长胜 葛帅坤 吴梦龙)