汉水是“江河淮汉”四渎之一,流经长江流域中游与黄河流域中游之间的过渡地带。襄阳位于汉水流域中心,是中国自然地理中心的枢纽性城邑,“西通关陇,东连吴会,北控宛洛,南达湘黔”,历来为兵家必争之地,更是文化交流传播、经济互惠流通之胜地,有“三千里汉江,精要在襄阳”之说。

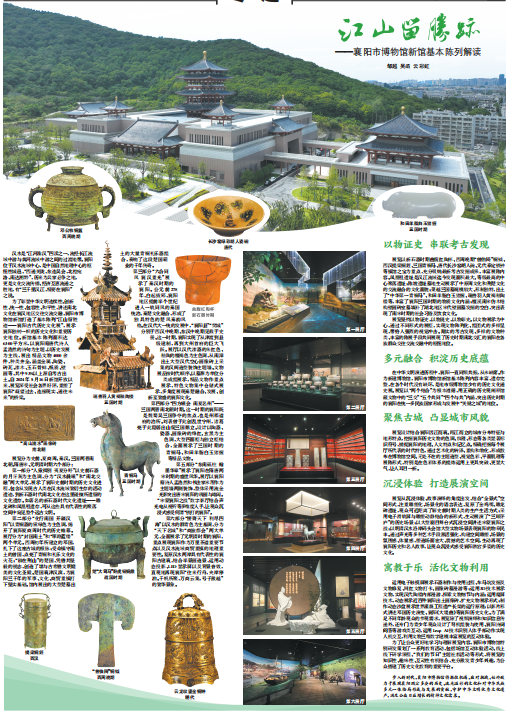

为了彰显中华文明连续性、创新性、统一性、包容性、和平性,讲述南北文化在襄汉地区交往交流交融,襄阳市博物馆新馆打造了基本陈列“江山留胜迹——襄阳古代历史文化展”,展示襄阳独树一帜的历史文化和重要历史地位。新馆基本陈列面积达6300平方米,以襄阳籍唐代诗人孟浩然的诗句为主题,以历史发展为主线,展出精品文物4000余件,种类齐全,涵盖金属、陶瓷、砖瓦、漆木、玉石骨蚌、纸质、壁画等,其中93%以上源自考古出土。自2024年5月16日新馆开放以来,展览深受社会各界好评,重塑了襄阳“凝望过去、连接现实、通往未来”的桥梁。

展览分为史前、夏商周、秦汉、三国两晋南北朝、隋唐宋、元明清时期六个部分:

第一部分“人猿揖别 夷夏分野”以史前石器的月牙灰为主色调,分为“汉水晨曦”和“南北交融”两大单元,展示了襄阳史前时期的历史文化进程,包含从发现古人类在汉水流域繁衍生存的活动遗迹,到新石器时代南北文化在这里碰撞所遗留的文化遗存。如著名的新石器时代文化遗址——雕龙碑和凤凰咀遗存,可从这些具有代表性的聚落空间中窥见整个远古文明。

第二部分“化行南国 开疆汉阳”以青铜器的黛绿色为主色调,揭开了襄阳夏商周时代的历史帷幕。展厅分为“封国南土”和“筚路蓝缕”两个单元。西周初年所建立的邓国,扎下了这座古城的根脉;受命镇守南土的曾国,点亮了青铜和礼乐文化的火花;“辟在荆山”的楚国,凭借其坚毅的锐志,创造了堪与古希腊文明媲美的文化圣殿。楚国筑津汉滨,为襄阳三千年的军事、文化、商贸重镇打下坚实基础。馆内展出的大型楚墓出土的大量青铜礼乐器组合,奏响了这段楚国霸业的千年传奇。

第三部分“六合同风 襄汉重光”展示了秦汉时期的襄阳。公元前278年,白起拔郢,襄阳地区提前半个世纪进入一轨同风的秦国统治,秦楚文化融合,形成了独具特色的楚风秦韵风格。在汉代大一统的发展中,“襄阳县”“樊城”分别于西汉中晚期、东汉中晚期见载于史册。这一时期,襄阳实现了从津渡到县级建制,再到大州首府的巨大飞跃。展厅以汉代漆器的朱红色、釉陶的檀褐色为主色调,从南漳出土大型汉代空心画像砖上采集的汉阙造型装饰主题墙。文物展品按时代顺序、以墓葬为单位分类成组展示,精品文物作重点展示,特色文物集中仓储式展示,多角度展现秦楚融合、发展、创新至繁盛的襄阳文化。

第四部分“四方辏会 南夏名州”——三国两晋南北朝时期。这一时期的襄阳既是魏蜀吴三国争夺的焦点,也是州郡道府的治所。刘表曾于此创乱世宁州,诸葛亮于此隐居出山促三国鼎立。设计以陶器、瓷器、画像砖的绛红、玄黑为主色调,大型四面柜与独立柜结合,全面展示了三国时期的青铜马、和田羊脂白玉猪握等精品文物。

第五部分“东南砥柱 翰墨华章”展示了襄阳在隋唐两宋时期的盛世风华。展厅以襄阳籍诗人孟浩然和书法家米芾作为主题墙两侧装饰,整体采用流金光影突出唐宋襄阳的瑰丽与雄阔。“宋蒙襄阳之战”数字影厅结合声光电从视听等多维度入手,让观众沉浸式感受何谓“铁打的襄阳”。

第六部分“腰膂天下 利尽四海”以汉水的群青色为主基调,分为“天下名城”和“商旅都会”两大单元,全面展示了元明清时期的襄阳,重点展现襄阳作为万里茶道重要节点以及汉水流域商贸重镇的地理重要性。复原汉水两岸具有代表性的襄阳古建筑,结合半景画造景,运用动态投影、LED显示屏以及背景音效,直观地再现襄阳“往来行舟,夹岸停泊。千帆所聚,万商云集,号子激越”的繁华景象。

以物证史 串联考古发现

展览以新石器时期曲腹红陶杯、西周晚期“曾伯陭”铜钺、西汉提梁铜鋞、三国青铜马、唐代长沙窑胡人碗、元代泰定铁钟等镇馆之宝为重点,充分吸纳最新考古发掘成果,丰富展陈内容。凤凰咀遗址是汉江流域迄今发现面积最大、等级最高的中心聚落遗址;陈坡遗址墓地生动展示了中原周文化和荆楚文化的交流融合的文化面貌;菜越三国墓规模较大、形制独特,出土了“中华第一青铜马”、和田羊脂白玉猪握、瑞兽羽人黄褐釉陶楼等,丰富了襄阳三国时期的物质文化内涵;檀溪南宋仿木结构壁画砖室墓填补了湖北地区宋代壁画墓发掘的空白,突出表现了南宋时期的社会习俗及饮食文化。

展览坚持以物证史,以物说史,以物彰史。以文物展示为中心,通过不同形式的展柜,实现文物阵列化、组团式的多样呈现,带给人强烈的视觉冲击。翔实的考古发现、多样的文物种类、丰富的陈展手段共同展现了历史时期南北交汇的襄阳在各族群众交往交流交融中的枢纽地位。

多元融合 积淀历史底蕴

在中华文明演进历程中,襄阳一直同频共振,从未缺席。作为新建博物馆,襄阳市博物馆新馆基本陈列内容丰富,遗存完整,在各个时代没有缺环,是地市级博物馆少有的历史文化通史展。展览以“两个结合”为根本遵循,用正确的历史观阐释馆藏文物中的“三交”“五个共同”“四个与共”内涵,突出历史时期的襄阳在统一多民族国家形成与发展中“关键之城”的地位。

聚焦古城 凸显城市风貌

展览设计结合襄阳因江而筑、跨江而立的城市分布特征与地形特点,挖掘襄阳历史文物的色调、纹理、形态等各类显著标识符号,捕捉襄阳的地理、人文特点和记忆点。精确把握每个展厅所代表的时代特色,通过艺术化的转译、重构和物化,形成散布在博物馆空间、无处不在的主题造型、视觉色彩、平面肌理等展陈形式,特别是在色彩体系的提炼运用上更具突破、更显大气,让人耳目一新。

沉浸体验 打造展演空间

展览从沉浸体验、故事演绎的角度出发,结合“全景式”空间形式,注重雕塑化、场景化的语言表达,复原了金鸡嘴、雕龙碑遗址,观众可近距离了解史前时期人类的生产生活方式;采用电子滑轨屏与雕塑动静结合的新形式,生动展演了“三顾茅庐”的历史场景;以大型剧目舞台式沉浸空间讲述宋蒙襄阳之战;以明清汉水沿岸码头会馆大型实物场景表现襄阳的物阜民丰。通过声光等多种艺术手段激活强化,构建空间雕塑、场景的氛围感、体量感,塑造场面宏大、震撼的艺术空间,生动再现了襄阳历史和名人故事,让观众沉浸式感受襄阳跌宕多姿的历史文化。

寓教于乐 活化文物利用

运用电子触摸屏展示石器制作与使用过程、车马坑发掘及文物修复、网红文物打卡、画像砖墓漫游等;运用3D技术展示文物,实现汉代陶楼内部漫游,探索文物细节与内涵;运用魔屏技术,动态展示近百件襄阳出土画像砖,扩充文物展示形式;制作动态沙盘展示世界灌溉工程遗产长渠的运行原理;以影片形式讲述邓国历史演变、襄阳《大堤曲》等襄阳历史文化。为了满足不同年龄观众的参观需求,展览除了视频演绎和知识信息传递外,还专门为青少年观众设计了弩机组装与使用、襄阳诗词问答等游戏类互动,运用Leap AI技术识别人体手部动作实现人机交互,利用文物三维数字建模丰富展览的互动体验。

为了让公众更好地学习与理解展览内容,襄阳市博物馆特别研发策划了一系列教育活动,包括场馆互动体验活动、线上线下研学课程、“我们的节日”主题社教活动等形式,将展览的知识性、趣味性、互动性有机结合,充分激发青少年兴趣,为公众搭建了历史文化教育的重要平台。

步入新时代,襄阳市博物馆将抓住机遇,应对挑战,始终致力于展现襄阳跌宕多姿的历史、流光溢彩的文化和对中华民族多元一体格局形成与发展的贡献,守护中华文明优秀文化遗产,满足公众日益增长的精神文化需求。