江苏省连云港市赣榆区博物馆现藏有七枚银铤,该银铤于1994年10月在赣榆区城西镇朱庄村一处窖藏内出土。这七枚银铤,其中四块完整,另外三块被截断或切割,均无明确纪年。银铤均弧首束腰,背部蜂窝状气孔,三块完整银铤两块各重2100克,一块重2000克。银铤正面錾刻有铭文、砸有戳记、花押等符号,年代断为宋代。近日,笔者对其铭文进行了仔细研读,发现早期对其铭文解读有商榷之处。如果仅从外在形制判断,该批银铤与南宋银铤并无多大差异,但根据铭文内容对比,可以确定银铤应为金代遗物而非宋代。

一号铤:铭文“伍拾两三钱”“録事司买盐人王周”“行人刘成□”“验匠成济廿”“使正”。

二号铤:铭文“密州侯家”“诸城县”“真花铤银”“五十两三”“五十两”“验匠成谨廿”“买盐人刘诺□”“行人候琦”,两处“使正”。

三号铤:“真花铤银”及戳记。

四号铤:“行人□□”“肆拾玖两肆”“使正”“行□称”。

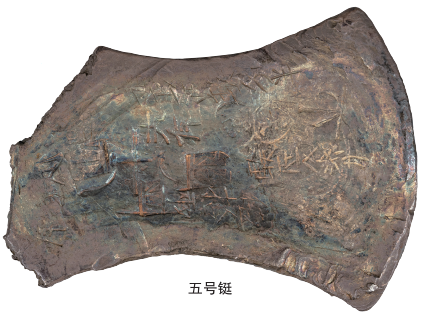

五号铤:被切割,“验匠成济廿”“□玖钱半”“五十两□”。

六号铤:被截断,“行人王公全”“宋琦”“肆拾”“验”。

七号铤:被截断,“刘百伍称”。

一号铤上的“録事司买盐人王周”铭文为同一人所刻。“録”为“录”的繁体写法,其中的“録事司”,根据《中国官制大辞典》记载:“金置于诸府与节镇所在地,掌同警巡使。设录事一人,秩正八品。”金元时期,开始出现“录事司”这一机构。“录事司”铭文的出现,可以说明该银铤为金代物品。

二号铤上的“密州侯家”“诸城县”铭文。根据宋金“绍兴和议”,两者大致以淮河一线为界,山东地区为金统治区,双方以榷场贸易的形式开展商品交换活动。密州因地理位置优越,虽远离宋金边境,仍然在密州设胶西榷场开展贸易,而诸城长期作为密州州治,因此“密州侯家”“诸城县”铭文也说明该银铤为金统治区流通货币。

六号铤上的“宋琦”,《中国历史银锭》一书有两枚确定为金代银锭上有该人名。2016年内蒙古四子王旗发现的银铤上也有“行人宋琦”铭文。此外,《金史·食货志》载:“旧例银每铤五十两,其值百贯,民间或有截凿之者,其价亦随低昂”。赣榆出土的银铤中有两块是被切割的残铤,一块从束腰处截断,一块圆弧部被切割3次,这也印证了《金史·食货志》所述现象。

近年来,根据甘肃武威、内蒙古巴林左旗、安徽六安、江苏金坛等全国各地出土的宋金银铤,专家学者已经总结出金代银铤的基本特征,主要表现为:在形制方面,均为两端圆弧,当中束腰,表面微凹、錾刻铭文并砸印戳记或画押,背面呈蜂窝状;在重量方面,金代银铤多为五十两大铤,精确到“钱”,常有截断、切割现象;在铭文方面,金代银铤有使正、行人、验匠、秤子等涉及人员身份的信息。宋金并立时期,特别是宋金和议后,南宋大量岁币被送到金朝,这些岁币大都被浇铸成50两的大银铤以方便计算。实际上金统治区并无产银之地,银源都来自南宋。有些金朝纪年的银铤实际上是用南宋银铤改制而成,所以有银铤上存在敲砸痕迹,通过砸敲把原有铭文毁掉重新刻制铭文。赣榆出土的一号、二号、七号铤均有明显的敲砸痕迹,尽管没有明确纪年,但局部可见残留旧有刻划痕迹。这也是部分金代银铤被误作南宋银铤的重要原因。

赣榆地区之所以出土银铤与该地特殊的地理位置有关。赣榆东临大海,是盛产食盐之地,早在春秋战国时期就是食盐的输出地之一。《金史·食货志》记载有“国家经费,惟赖盐课”。金人控制赣榆地区后,赣榆被纳入山东盐场管辖范围。为获取丰厚的税收,金人承袭汉人旧制实行食盐专卖。赣榆出土的银铤上出现买盐人姓名,可推测该批银铤是用来支付买盐的货款,货款近300两白银,因突发意外未及转运而仓促间埋于地下。综合各种因素,我们可以确定赣榆出土的这批银锭应为金后期遗物。