作为中国古代持续时间最长的人才选拔制度,科举制度自隋唐至清末绵延1300余年,不仅塑造了“学而优则仕”的文化传统,其公平取士的理念更成为人类政治文明的重要遗产。在秦淮河畔的江南贡院遗址上,一座专题博物馆正以创新方式续写着这段历史的新篇章。

青砖灰瓦铭刻千年文脉

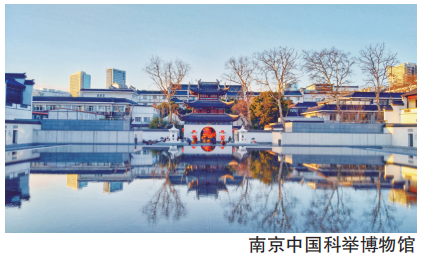

秦淮河的粼粼波光,映照着岸边曾见证无数士子寒窗苦读的明清楼阁。日前,南京中国科举博物馆迎来开馆八周年纪念。农历乙巳蛇年春节,馆内推出“灵蛇献瑞”特展与非遗体验活动。记者探访发现,自地下四层盘旋上升的锥形展厅,以渐进式空间序列还原科举“层层选拔”的艰辛历程。展柜中泛黄的殿试考卷、清代二品锦鸡纹补子,与镌刻两万余名考生名录的碑石,共同勾勒出一部跨越千年的立体科考图景。据《贡院碑刻》记载,这座中国古代最大科举考场鼎盛时期拥有20644间号舍,如今当游客抚触展厅智能屏上的虚拟号舍,光影流转间,历史文献中的青砖墨卷已然重构为可交互的文化记忆。

“这座博物馆本身就是最生动的历史教材。”志愿者王老师指着展厅内交错叠映的玻璃幕墙介绍道。顺着王老师的指引,记者注意到展厅另一侧——一卷泛黄的殿试策论前,几位观众正凝神驻足。来自苏州的中学历史教师李女士俯身贴近展柜玻璃,感叹道:“这些实物比教科书更震撼,特别是看到考生用蝇头小楷写的策论,更能理解‘十年寒窗’的分量。”

春节双展献上文化贺岁礼

步入博物馆负一层,“文脉永续 走向复兴——阿拉善岩画拓片题跋展”采用“考古拓印+当代题跋”的模式,考古团队对代表性岩画进行科学拓印,艺术家则在拓片空白处创作书法与水墨题跋,通过岩刻符号与现代笔触的视觉对话,展现传统文化创造性转化的实践路径。展览同期举办“博物馆差异化发展路径分享会”,参会代表结合该展案例,围绕中小型博物馆特色定位、低成本数字化应用等议题展开交流,并分享了各自在特色塑造、文化传播、观众服务等方面的实践经验。

继续下行至负四层,空间纵深与生肖文化达成奇妙共振,别有一番天地。2025乙巳蛇年,中国文物报社、南京中国科举博物馆以及生肖文化传播联盟等数十家文博机构,精心策划了“灵蛇献瑞——乙巳蛇年全球生肖文化大联展”,从生肖文化、自然、历史、民俗等维度,全面展现蛇在中国文化中的丰富内涵。数百帧灵蛇题材的文物艺术品映像在春节期间向公众展出。展厅内,柔和的灯光与古朴的色彩相得益彰,营造出神秘与祥瑞的文化空间。南京中国科举博物馆副馆长吴怡介绍说:“这是我们首次在馆内负四层公共空间展出,将展览巧妙地融入博物馆建筑空间,增添了浓厚的春节氛围,期待为观众呈现独特的文化体验。”来自杭州的游客陈先生感慨道:“没想到蛇在传统文化中既有祥瑞寓意,还关联着女娲造人的创世神话,完全颠覆了我对生肖的认知。”

非遗课堂焕新传统年俗

在研学教室内,面塑传承人钱翠芳正指导孩子们将彩泥揉捏成盘柱灵蛇。七岁的朵朵为蛇首点染金粉,小心翼翼地将“金榜题名”纸卷嵌入蛇口。“孩子说这是智慧之蛇”,朵朵母亲举着手机记录创作过程时感慨,“生肖蛇衔着科举金榜的创意,把文化记忆变成了能带回家的新年祝福。”

这是南京中国科举博物馆“非遗主题春节”的生动缩影。博物馆同期推出南京市非遗传承人高志红的“双钱吉祥如意结”课程。龙门广场上,十米画卷铺展,孩童们笔下的赶考书生与新春灯笼相映成趣。当身着襕衫的“士子”吟诵着《元日》诗穿梭于人群,明远楼下的舞狮队伍正踏着锣鼓点腾跃,投壶区传来的阵阵喝彩与空中飘散的中国结流苏,在冬日暖阳中织就一幅非遗活态传承的立体年画。

科举文创演绎千年文韵

春节假期,南京中国科举博物馆文创商店人头攒动。各类文创产品琳琅满目,新春系列、建筑衍生系列、文物写真系列、书法祝福系列等多个品类,各具特色,兼具文化底蕴与创意趣味。新春系列的毛绒蛇挂件与坐垫萌趣亮相,巧妙融合生肖元素与科举文化。书法祝福系列融合传统书法、五彩织锦与金色配件,让游客在欣赏书法艺术的同时,也能感受到浓浓的年味。建筑衍生系列中的明远楼与魁星阁冰箱贴,将科举地标微缩于方寸之间,细腻的笔触勾勒出建筑神韵,承载着科举的辉煌历史。考生摆件系列生动展现古代考生风貌,或奋笔疾书,或凝神思索,栩栩如生,成为游客了解科举文化的重要载体。南京中国科举博物馆副馆长薛银告诉记者,博物馆还把科举文创带到了北京坊游园会市集和呼和浩特博物院文创新空间,向全国游客传递科举文化。

全媒体矩阵打造文化新体验

南京中国科举博物馆构建全媒体传播矩阵,以“线上+直播”模式打造春节文化体验新场景。通过微信平台及时发布活动日程及深度解读,建立权威信息发布渠道;微博开设#科举博物馆里过大年#话题,实时分享活动照片与幕后花絮,让线上观众沉浸式感受节日氛围;在抖音平台参与中国文物报社发起的“文创年货节·在博物馆扭动起来”系列活动,结合#文创年货节#迎财神的全套装备等热点话题,发布创意短视频,展示传统文化与现代科技融合的文创产品,引发网友热议。不仅如此,南京中国科举博物馆还参与了上海文广东方文博主办的“何以中国:博物馆里过大年”直播活动,覆盖中国文物报、哔哩哔哩、小红书、咪咕视频、中国青年报等48家媒体平台,300余万网友共同见证了这场“博物馆里的春晚”直播。

当最后一抹夕阳掠过明远楼的飞檐,展厅内依然人影憧憧。八载耕耘,南京中国科举博物馆通过“研究筑基+传播赋能”策略成功激活千年文脉。自2017年开放以来,累计接待观众近800万人次,推出专题展览92场、社教活动3000余场次,发表学术论文百余篇,逐步构建起完整的科举文化研究展示体系。馆长冯家红表示:“我们以‘让历史说话,让文物活起来’为使命,不仅要将这里打造成南京的文化地标,更希望它成为中华文明与世界对话的一扇窗口。科举制度是中华文明对全球人才选拔体系的独特贡献,博物馆的实践证明了传统文化的当代价值——它不仅是历史的回响,更是未来的精神滋养。”从遗址保护到活态传承,从学术深耕到数字传播,南京中国科举博物馆用八年实践印证:传统文化通过现代表达,便能在创新中获得永续生机。